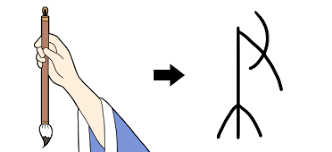

‘붓 율聿’은 ‘붓 필筆’과 같은 글자이다. ‘붓 율聿’은 뭔가를 손에 똑바로 들고 무엇인가를 쓰거나 새기는 모양새이다. 처음부터 붓으로 글씨를 쓴 것이 아니라 뾰족한 것으로 개발새발 새기다가 부드러운 털을 모아 붓대에 고정시키면서 나중에 붓대의 재료인 ‘대나무 죽竹’을 위에 붙여 ‘붓 필筆’로도 쓰게 되었다. 그래서 세월 따라 ‘율’이 ‘필’로 바뀐 셈이다. ‘붓 율聿’은 ‘붓, 똑바로 세우다, 몸소, 펴다, 닦다, 마침내, 이에, 따르다’ 등등의 여러 뜻을 담는다.

‘붓 필筆’이 들어간 낱말들은 많다. ‘잡을 집執’을 더하면 어떤 주제를 잡아 글을 쓰는 ‘집필執筆’이고, ‘따를 수隨’를 더하면 생각 따라 붓 따라 쓰는 ‘수필隨筆’이며, ‘대롱 통筒’을 더하면 필기구들을 넣어 놓는 ‘필통筆筒’이고, ‘자취 적跡’을 더하면 써 내려간 글의 솜씨나 모양인 ‘필적筆跡’이며, ‘힘 력力’을 더하면 글의 힘이나 기운인 ‘필력筆力’이고, ‘베낄 사寫’를 더하면 무엇을 보고 베껴낸 ‘필사筆寫’이며, ‘기록할 기記’를 더하면 받아 적는 ‘필기筆記’이다.

‘붓 율聿’ 앞에 ‘갈 행行’(동서남북 어느 방향으로나 통하는 사거리)의 축약형인 ‘彳(조금 걸을 척)’을 붙이면 사방 어디서나 통한다는 뜻을 담은 ‘법(칙) 률/율律’이 되고, ‘붓 율聿’과 ‘날 일日’ 그리고 땅에 해당하는 ‘하나 일一’을 붙여 만들어진 ‘낮 주晝’라는 글자는 햇볕이 땅에 똑바로 내리쬐는 정오를 뜻하는 말이 되며, ‘붓 율聿’ 밑에 ‘입 구口’ ‘입 구口’ 가운데 한 점을 찍어 입에서 나오는 것을 뜻하게 되면 ‘글 서書’가 되어 사람의 입에서 나오는 말을 글로 옮긴다는 뜻이 되고, ‘붓 율聿’ 밑에 ‘밭 전田’ 그리고 그 ‘밭 전田’을 ‘하나 일一’로 둘러서 쌓으면 ‘그림 화畵’가 되어 밭에 금을 그어 경계를 짓는 것처럼 그리는 것이 되며, ‘붓 율聿’, ‘밭 전田’, ‘하나 일一’에 ‘칼 도刂’를 붙이면 ‘그을 획劃’이 되면서 칼로 긋듯이 구획하고 계획하며 나눈다는 뜻이 된다.

‘붓 율聿’은 본성적으로 붓이고 글씨이며 글이다. 중국은 서법書法, 일본은 서도書道, 한국은 서예書藝라고 부른다는 글씨와 글쓰기는 쓰는 사람에게 스스로의 품격이고 삶이며 자신과 세상에 대한 이해이고 배움, 그리고 깨우침이다.

그래서 일찍이 당唐나라에서는 ‘신언서판身言書判’이라는 기준으로 관리를 등용했다 하고, 내 주제에 감히 알아듣기는 고사하고 언급하기조차 삼가게 되는 김정희 선생(1786~1856년)께서는 벼루 10개가 닳아서 못쓰게 되도록, 천 개의 붓이 못쓰게 되도록 글을 썼으면서도 ‘必有文字香書卷氣필유문자향서권기’라며 반드시 내 안에 문자의 향기와 책의 기운이 가득해야만 그것이 넘쳐 써지는 것이 글이요, 만 권의 책이 내 안에 있어야 써지는 것이 글이며, 내 안에 청고고아淸高古雅(맑고 드높으며 예스럽고 우아하다)한 인품이 마련되어야만 써지는 것이 글이라 했다. 멀리 김정희 선생 말고 ‘처음처럼’이라는 소주병에 새겨져 삼천리 방방곡곡에서 사랑을 받는 신영복 선생(1941~2016년)께서도 글씨는 ‘획劃’(그을 획), ‘자字’(글자 자), ‘행行’(갈 행), ‘연聯’(잇달 연/련), 그리고 흑과 백의 조화로 쓰는 것이며 그보다도 더 중요한 것은 ‘환동還童’(돌아올 환, 아이 동)이라는 알 듯 모를 듯한 경지의 말씀을 남기신다.(참조. 신영복, ‘담론’, 돌베게, 2015년, 306-321쪽)

나를 다소 이상하고 의아스럽게 여기는 사람들에게 수소문하여 여기 미국에서는 쉽게 살 수 없을 것 같은 잉크 한 병을 사 왔다. 한국에서부터 챙겨온 만년필 4개를 위해서였다. 이제는 거의 컴퓨터의 자판기가 쓰는 것이 글자요 글이 되어버린 시대를 살면서, 만년필과 잉크가 좋은 글과 글씨를 쓰는 것은 아니라는 것을 잘 알면서도, 만년필을 소중하게 챙기고 그 만년필에 잉크를 넣는 순간이 거룩한 의식이 되는 것을 고집하려는 것은 그나마 글과 글씨에 대한 옛 어른들의 숭고함을 기리고 나 자신을 추스르려는 방편일 것이다.(*미국에서 다시 이주해 오면서 좋아하던 만년필은 주인이 될 것 같은 사람들에게 선물로 강권하고, 그래도 미련이 남아 내가 즐겨 쓰던 Waterman 만년필 하나만 책장 구석에서 나를 쳐다본다. 미국에서 돌아온 뒤로는 ‘종이의 인내라도 시험하지 말자’라는 어쭙잖은 혼자만의 갸륵함으로 무엇인가를 써 대는 이유로는 종이를 한 장도 사용하지 않고 스마트 기기로만 글을 쓰며 산다) 나의 글도 글씨도 아닌 것들을 사람들이 가끔 보면서 듣기 좋은 소리를 즐기고, 예전에는 보이는 것들에 대한 분석이나 주제를 넘은 평을 하는 것에 익숙하다가, 언젠가부터는 나 자신의 생활에 관한 것들에 관하여 쓰려고 한다고는 하지만, 많은 것들이 그저 공부하는 것들을 정리하고 기억해두기 위한 ‘학습 노트’ 이상도 아니고 이하도 아니라는 것을 나는 잘 안다.

성경은 단순한 기호나 문자가 아니라 살아있으며 힘을 발휘하는 글씨이고 글이다. 하느님께서는 글씨를 새길 판을 손수 만드시고 그 판 위에 글씨를 새김으로써 당신의 백성과 사랑에 찬 긴 여정을 함께 하셨다.(참조. 탈출 32,16) 구약의 사제는 저주를 물 위에 쓰고 그 물을 마시게 함으로써 사람들을 판별하였고(참조. 민수 5,23), 수많은 예언자는 글을 써서 경고했으며(2역대 21,12 에즈 4,6.14 에스 1,22 이사 8,1 예레 29,1 등등), 네부카드네자르 임금 앞에서는 사람 손가락이 나타나 벽에 글자를 썼고(다니 5,5-25), 바오로 사도 역시 “내가 직접 이렇게 큰 글자로 여러분에게 씁니다.”(갈라 6,11) 하였다. 성경의 글과 글씨는 이렇게 하느님 사랑의 계약이고, 역사이며, 저주와 경고이고, 권고와 인간사의 법이다.(20180122)